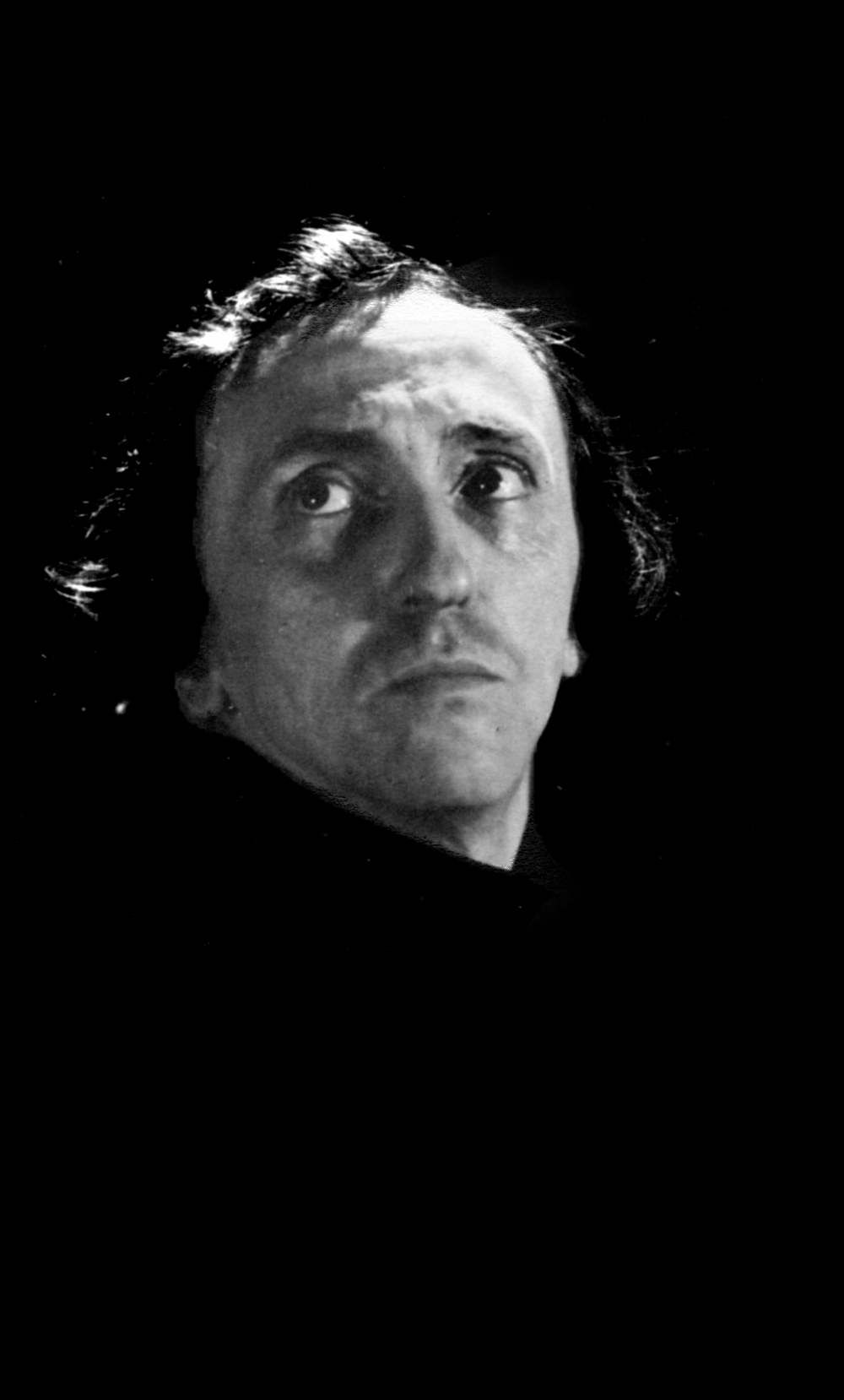

Евреинов Николай Николаевич

1879-1953

Евреинов Николай Николаевич — русский и французский режиссёр, драматург, создатель оригинальной теории театра, историк театрального искусства, философ и актёр, музыкант, художник и психолог.

Родился 13 февраля 1879 года в Москве.

В 1901 г. окончил санкт-петербургское Училище правоведения.

Служил в 1901 г. в Министерстве юстиции, в 1901–1914 гг. в Министерстве путей сообщения.

В 1901–1905 гг. учился теории композиции в Санкт-Петербургской консерватории по классу Н. А. Римского-Корсакова, изучал философию в Санкт-Петербургском университете под руководством профессора А. И. Введенского.

Дебют Евреинова-драматурга состоялся в петербургском Александринском театре (одноактная драма «Стёпик и Манюрочка», 1905); почти одновременно его пьесы ставились в Новом театре Л. Б. Яворской (где Евреинов выступил и как актёр), в петербургском Малом театре А. С. Суворина.

Как организатор (совместно с Н. В. Дризеном, 1907–1908) и главный режиссёр (1911–1912) Старинного театра поставил перед собой задачу реконструкции театральных систем прошлого. Первый сезон был посвящён различным жанрам средневекового репертуара: моралите «Нынешние братья», пастораль «Игра о Робене и Марион», миракль «Действо о Теофиле», «Очень весёлый и смешной фарс о шапке-рогаче» и др.; второй – испанскому золотому веку: «Фуэнте Овехуна» («Овечий источник») Л. де Веги, «Два болтуна» М. де Сервантеса, «Чистилище святого Патрика» П. Кальдерона де ла Барки, «Благочестивая Марта» Тирсо де Молины и др. Представления вызвали большой общественный резонанс, будучи результатом органического соединения научного и художественного подхода к сценическому искусству. Среди сотрудников театра – М. М. Фокин, И. А. Сац, М. В. Добужинский.

В 1908 году Евреинов был приглашён В. Ф. Комиссаржевской в её петербургский театр, где в спектакле «Франческа да Римини» Г. Д’Аннунцио впервые применил сценический принцип монодрамы, показав события глазами главной героини. Теория монодрамы была им окончательно оформлена в реферате «Введение в монодраму».

Совместно с Ф. Ф. Комиссаржевским Евреинов организовал «Весёлый театр для пожилых детей» (1909), где были поставлены произведения Козьмы Пруткова и арлекинада Евреинова «Весёлая смерть».

Литературная и театральная известность Евреинова в 1910-х гг. усиливалась экстравагантностью его поведения, чередой эпатирующих выступлений, парадоксальностью оценок и суждений, театрализацией собственной жизни. Был популярен как пародист; один из активных участников представлений петербургского артистического подвала «Бродячая собака» (1912) и его преемника – «Привала комедиантов» (1916). Успех Евреинова в жанре театральной миниатюры и пародии привёл к приглашению его в качестве главного режиссёра в театр «Кривое зеркало» (1910–1914), сотрудничество с которым он продолжал до 1916 г.; поставил около 100 миниатюр и пьес (14 – собственных, в том числе «Школа этуалей», 1911; «Кулисы души», 1912; «Кухня смеха», 1913; «Четвёртая стена», 1915).

В это же время Евреинов издал работы по философии театра, в которых сформулировал концепцию «театрократии» и тотальной «театрализации жизни»: «Театр как таковой» (1912), трилогия «Театр для себя» (1915–1917), сборник «Pro scena sua. Режиссура. Лицедеи. Последние проблемы театра» (1915). Метод Евреинова состоял в распространении законов театра на любые жизненные процессы; в открытии мирового единства, строящегося по законам театра.

В 1910–1914 гг. много путешествовал по Европе и Азии, предпринял фольклорную экспедицию по России с целью изучения обрядового театра; в результате появился цикл исследований, опубликованный в 1920-х гг.: «Происхождение драмы. Фольклористический очерк» (1921), «Первобытная драма германцев» (1922), «Азазел и Дионис. О происхождении сцены в связи с зачатками драмы у семитов» (1924) и др.

В период Октябрьской революции 1917 г. и Гражданской войны 1917–1922 гг. гастролировал по России с лекциями и спектаклями. В 1920 г. возглавил постановку и организацию массового зрелища «Взятие Зимнего дворца», которое стало клишированным образом революции, позднее воспроизведённым С. М. Эйзенштейном при съёмках фильма «Октябрь» (1927). В театре «Вольная комедия» впервые была поставлена философская арлекинада Евреинова «Самое главное» (режиссёр Н. В. Петров, 1921).

В 1925 г. эмигрировал, жил во Франции. В Париже ставил оперные спектакли в Русской частной опере М. Н. Кузнецовой (1929–1930), совместно с Е. Н. Рощиной-Инсаровой создал Театр русской драмы (1943–1944), поставил ряд спектаклей в театре Ж. Копо «Вьё-Коломбье», организовал Объединение русских артистов (1935). Режиссировал оперные и драматические спектакли также в Пражском национальном театре (1935), участвовал в подготовке программ эмигрантских театров миниатюр – «Летучая мышь» (1928, 1937) и «Бродячие комедианты» (1934), работал в Сорбонне со студентами над реконструкцией спектаклей средневекового театра (1934–1935).

В 1945 г. выступал на французском радио с циклом передач о выдающихся деятелях русской культуры – К. С. Станиславском, Н. А. Римском-Корсакове, А. Я. Таирове, М. М. Зощенко, В. В. Маяковском и др. Последнее публичное выступление состоялось на вечере, посвящённом МХАТу (1948).

В 1953 г. опубликовал в Нью-Йорке фундаментальный труд «История русского театра». Автор пьес: «Чему нет имени» (1937, опубликована в 1963), «Шаги Немезиды» (1939, опубликована в 1956), «Граждане второго сорта» (1950) и др.

Театральные идеи Евреинова предвосхитили многие теории и практики 20 века – «театр жестокости» А. Арто, «бедный театр» Е. Гротовского, концепцию «чистой формы» С. И. Виткевича и др.

Член масонской ложи. В ложе «Юпитер»: посвящён 15 мая 1930 года; возведён во 2-ю степень 21 мая 1931 года; в 3-ю степень — 18 февраля 1932 года; помощник обрядоначальника в 1931 году; второй страж — 1932, 1933; первый страж — 1934; архивариус — 1938; возобновил членство 10 марта 1945 года; после войны — 1-й страж и обрядоначальник; член ложи до кончины.

С 1934 года — член парижской масонской ложи «Гамаюн», которая работала по Древнему и принятому шотландскому уставу под эгидой Великой ложи Франции под № 624. Член Верховного совета Франции, в ложе совершенствования (4-14) «Друзья любомудрия» возведён в 4-ю степень 10 января 1934; в 9-ю — 8 мая 1935; в 13-ю — 13 мая 1936; в 14-ю степень — 23 декабря 1936.

Обрядоначальник — с 1939 года. Возведён в Капитуле «Астрея» (15-18) в 18° 20 ноября 1937. Обрядоначальник капитула после войны.

Умер 7 сентября 1953 года в Париже.

Вострова Галина Александровна

Книги автора:

"Демон театральности"_изд.2002

"История русского театра"_1955

"Откровение искусства"_изд.2012