Художник Франсуа Жерар

Александр I Павлович — император и самодержец Всероссийский (с 12 марта 1801 года), протектор Мальтийского ордена (с 1801 года), великий князь Финляндский (с 1809 года), царь Польский (с 1815 года), старший сын императора Павела I и Марии Фёдоровны . Удостоен особого эпитета в русской историографии — «Благословенный».

Родился 12 декабря 1777 года в Санкт-Петербурге. Современники Александра отмечали такие черты его характера, как «христианское смирение и величавость», мягкость, скромность, любознательность, впечатлительность и восприимчивость, изящество мысли, большое личное обаяние. Биографы Александра писали, что он обладал твердым, решительным, но скрытным характером, замаскированным внешней мягкостью и уступчивостью.

Александр воспитывался под руководством бабки, императрицы Екатерины II, которая пригласила к нему образованнейших наставников и учителей. Воспитателем будущего императора был швейцарец Ф. С. Лагарп - философ, приверженец идей Просвещения и республиканец по взглядам, законоучителем и духовником - протоирей Андрей Самборский, долгое время служивший при русском посольстве в Англии, в числе учителей также состояли писатель М. Н. Муравьёв и географ П. С. Паллас.

В 1793 г. Александр вступил в брак с принцессой Луизой Марией Августой Баденской (1779-1826), нареченной в Православии Елизаветой Алексеевной. У них родились 2 дочери - Мария (1799-1800) и Елизавета (1808-1810).

Взошёл на престол в результате дворцового переворота – убийства Павла I заговорщиками из среды гвардейского офицерства и придворных во главе с петербургским гененерал- губернатором графом П. А. Паленом (Александр I ставил им условие сохранить жизнь отцу). Объявил, что будет управлять «по законам и по сердцу» императрицы Екатерины II. В первые месяцы правления Александр I отменил нововведения Павла I: восстановил действие Жалованной грамоты дворянству 1785 и Жалованной грамоты городам 1785, освободил дворян и духовных лиц от телесных наказаний, вернул из ссылки до 12 тыс. опальных, объявил амнистию эмигрантам. Тогда же отменён запрет на выезд за границу, разрешено выписывать иностранные газеты и журналы, иметь частные типографии, объявлена свобода торговли, упразднена Тайная экспедиция, занимавшаяся сыском и расправой, и пр.

В начале царствования перед Александром I стояли задачи усовершенствования государственного строя в новой исторической обстановке, когда европейским монархам приходилось считаться с нараставшей либерализацией общественных отношений и проводить гибкую политику.

Художник Жан Луи Вуаль

1792

В 1801 он учредил Непременный совет из представителей высшей титулованной знати, ставший совещательным органом при императоре, восстановил Сенат «на прежнюю степень, ему приличную», призвал в качестве советников друзей юности П. А. Строганова, В. П. Кочубея, Н. Н. Новосильцова и А. А. Чарторыйского, образовавших Негласный комитет, на заседаниях которого с участием Александра I обсуждались вопросы отмены крепостного права, преобразований в сфере просвещения, печати, центрального управления, рассматривалась Жалованная грамота российскому народу.

Александр I предпринял меры, направленные на ограничение крепостного права, и сделал первые шаги к его постепенной отмене. Во время коронации он заявил о прекращении практики пожалования казённых крестьян частным лицам. В 1801–11 издал указы, ограничивающие помещичий произвол и смягчающие участь крепостных: запрещалось продавать крепостных «в розницу» (т. е. разбивая семьи), публиковать объявления о продаже крестьян без земли; отменялось право помещиков ссылать крестьян в Сибирь за незначительные проступки; незаконно записанным за помещиком крепостным предоставлялось право возбуждать иски о свободе; взятые по рекрутскому набору крестьяне считались свободными по окончании службы, и пр.

Александр I издал Указ о вольных хлебопашцах 1803 года, который предусматривал освобождение крепостных крестьян за выкуп с землёй целыми селениями или отдельными семействами по договорённости с помещиками (на основе этого указа к 1825 выкупились свыше 36 тыс. крестьян). В 1804–05 в Эстляндии и Лифляндии крестьяне-дворохозяева объявлены пожизненными и наследственными владельцами своих земельных наделов.

Ряд преобразований Александр I способствовал экономическому развитию страны. В 1801 купцам, мещанам, государственным крестьянам дано право покупать ненаселённые земли, впервые в России за крестьянами признано право на владение землёй. В 1807 году предпринимателям разрешено основывать торговые дома – полные товарищества и товарищества на вере, что впоследствии способствовало распространению крупных фирм с ассоциированными капиталами. Крестьяне получили право с дозволения помещика торговать, брать векселя, заниматься подрядами, появились разбогатевшие крестьяне, в т. ч. и выкупившиеся на волю крепостные, которые в течение одного поколения могли стать крупными фабрикантами.

Художник Иоганн-Баптист Лампи Старший

1795

Александр I провёл реформу системы государственного управления (с небольшими изменениями новый порядок просуществовал до 1917 года). В 1802 прежние петровские коллегии заменены главными управлениями и министерствами по европейскому образцу, руководство которыми строилось на новом принципе – единоначалия в лице министра (в 1811 определены сферы деятельности каждого министерства); для совместного обсуждения дел учреждён Комитет министров. Местные учреждения и должностные лица (за исключением наместников и генерал-губернаторов) распределены по соответствующим ведомствам и закреплены за ними. По указам Александра I с 1809 года придворные звания стали почётными отличиями, не дававшими служебных прав и преимуществ, а для получения чина выше 7-го класса требовалось предъявить диплом об университетском образовании или сдать экзамены в объёме университетского курса.

Тогда же Александр I одобрил план дальнейших государственных преобразований, подготовленный по его поручению М. М. Сперанским: предусматривалось разделение властей, введение представительного правления (Государственной думы), предоставление избирательных права первоначально дворянам, купцам, мещанам и гос. крестьянам, в будущем – освобождение крепостных крестьян и наделение политическими правами «народа рабочего». Проект не был реализован; в довоенный период Александр I учредил только законосовещательный при императоре Государственный совет (1810).

Идеи и преобразования первых лет царствования Александра I требовали увеличения числа образованных людей. В 1802–04, помимо существовавшего с 1755 Московского университета, открыты ещё 5 – Виленский, Дерптский, Казанский, Харьковский, а также Главный педагогический институт в С.-Петербурге (с 1819 С.-Петерб. университет). Устав 1804 предоставил им широкую автономию: выборность ректора и профессуры, собственный университетский суд. Был открыт привилегированный Александровский лицей (1811; до 1843 Царскосельский).

Александр I провёл реформу народного образования. По его указу 1803 «Об устройстве училищ» в основу системы образования положены принципы бессословности, бесплатности обучения, преемственности программ в учебных заведениях различных степеней – одноклассном приходском училище, 3-классном уездном училище, 6-классной гимназии в губернском городе, университете.

В 1804 на Главное управление училищ возложен и надзор за печатью; цензурным уставом того же года запрещались сочинения, «противные православной религии и самодержавному строю», однако цензорам рекомендовано руководствоваться «благоразумным снисхождением, удаляясь от всякого пристрастного толкования сочинений или мест в оных»; авторы получили право обжаловать действия цензоров в Главном управлении училищ.

Художник Федор Яковлевич Алексеев

Преобразования 1810-х гг. в значительной степени были связаны с внешней политикой, которую Александр I проводил на двух направлениях – ближневосточном и европейском. Продолжались русско-персидская война 1804–13 (вызвана вхождением Грузии в состав России, завершилась Гюлистанским миром 1813, по которому к России отошли северо азербайджанские земли) и русско-турецкая война 1806–12 (по Бухарестскому миру 1812 к России отошла Бессарабия, а Сербии предоставлена автономия).

В то же время экспансия Франции в Европе (1803–05), её разногласия с Россией в германском и польском вопросах, убийство герцога Энгиенского в 1804, провозглашение Наполеона I императором заставили Александра I принять решение об участии России в антифранцузских коалициях – 3-й (1805; Александр I первым из российских государей после Петра I сам был на войне и пережил разгром российско-австрийских войск при Аустерлице) и 4-й (1806; Александр I фактически возглавлял её). Обе неудачные войны в составе коалиций против Наполеона I для России закончились заключением крайне непопулярного в стране Тильзитского мира 1807. Александр I признал завоевания Наполеона I в Европе, а его самого французским императором, заключил союз с Францией; взамен получил «свободу рук» в отношении Турции и Швеции.

В 1808 он начал войну со Швецией (по Фридрихсгамскому миру 1809 к России отошли Финляндия и Аландские о-ва), но был вынужден принять решение о присоединении к объявленной Наполеоном I континентальной блокаде Великобритании (главного торгового партнёра России), ударившей по российской экономике, прежде всего по дворянам и купцам, занятым внешней торговлей.

Достигнутые российско-французские договорённости нарушались обеими сторонами. Александр I готовился к войне. В 1810–12 под руководством военного министра М. Б. Барклая де Толли (совместно с ним Александр I разработал план ведения войны и утвердил его в марте 1812) проведена военная реформа, началось строительство крепостей на западных границах, устройство продовольственных складов. С целью сокращения военных расходов и постепенного отказа от рекрутской системы Александр I выдвинул идею создания военных поселений; первые попытки их организации предприняты в 1810–12 (к концу царствования Александра I военные поселяне составили почти 25%, по другим данным – 33% армии, однако добиться сокращения расходов на неё не удалось). Для обеспечения исправного поступления средств в казну в 1811 введён раскладочный принцип налогообложения крестьян (т. н. круговая порука): за исправный платёж податей стала отвечать община. Победив в русско-турецкой войне 1806–12 и подписав Петербургский союзный договор 1812 со Швецией, Александр I сумел нейтрализовать возможных союзников Франции, обезопасить южные и северные границы Российской империи.

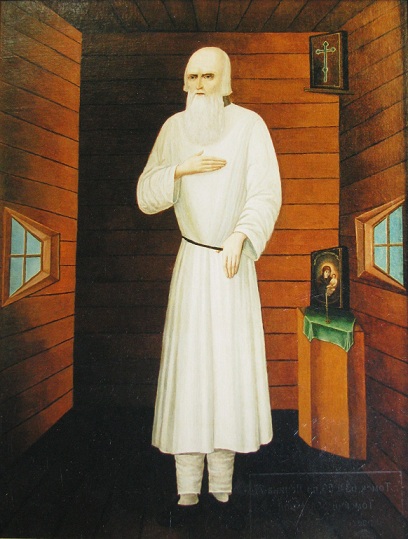

Художник Сергей Трошин

2009

С вторжением 12(24).6.1812 Наполеона и его Великой армии для России началась Отечественная война 1812 года. Александр I, находившийся при 1-й Западной армии, в приказе войскам и в манифесте заявил, что не сложит оружия, «доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве моём!». Вняв советам видных генералов и сановников, он оставил армию, чтобы не стеснять действий своего командования, и вернулся в С.-Петербург. По рекомендации Чрезвычайного комитета по выбору главнокомандующего Александр I назначил главнокомандующим М. И. Кутузова, которого сам он не любил. Александр I тяжело переживал отступление российских войск и особенно сдачу Москвы, но вместе с тем не ответил ни на одно из 4 мирных предложений французского императора.

После перелома в Отечественной войне и бегства Наполеона Александр I 11(23).12.1812 прибыл к армии в Вильно и приветствовал её словами: «Вы спасли не одну Россию. Вы спасли Европу». В 1813 он всемерно содействовал созданию 6-й антифранцузской коалиции, в состав которой вошли Россия (продолжила войну с Наполеоном во время заграничных походов российской армии 1813–14), Великобритания, Швеция, Пруссия, Австрия и др. страны.

В ходе кампаний 1813 и 1814 Александр I был в армии, присутствовал на полях сражений; 12(24).3.1814 настоял на продолжении наступления на Париж. Вступление российского императора во главе коалиционных войск в Париж 19(31).3.1814 стало апогеем его величия и славы. В 1814 Сенат преподнёс Александру I титул «благословенного, великодушного держав восстановителя» (Парижский мир 1814 вернул Францию к границам по состоянию на 1.1.1792, Парижский мир 1815 – по состоянию на 1790).

По окончании войны Александр I выступил одним из главных организаторов Венского конгресса 1814–15, решавшего вопросы послевоенного устройства Европы. Для обеспечения установленного конгрессом международного равновесия Александр I предложил создать Священный союз (1815; в 1817 к нему примкнули все европейские государства, кроме Великобритании и Ватикана). Идейно-религиозная основа союза определена Александром I как необходимость «действительного и неразрывного» братства всех христианских народов на основе «любви, правды и мира». В реальной жизни это означало пресечение любых действий, создававших угрозу новой европейской системе (в 1821 Александр I, исходя из принципов Священного союза, отказался помочь национально-освободительному движению в Греции несмотря на то, что российское общество поддерживало борьбу православных греков за освобождение от турецкого гнёта). На конгрессах союза (1818, 1820, 1821, 1822) Александр I играл ведущую роль – Россия оказалась на вершине европейской славы, а её монарх стал вершителем судеб континента.

Военные потрясения 1812 года оказали существенное влияние на религиозность Александра I. «Пожар Москвы осветил мою душу, и суд Божий на ледяных полях наполнил моё сердце теплотою веры, какой я до сих пор не ощущал, – говорил он позднее. – Тогда я познал Бога, во мне созрела твёрдая решимость посвятить себя и своё царствование Его имени и славе». Александр I увлекался мечтами об «общеевропейской религии». Находясь в 1813–14 за границей, он проявлял интерес к различным христианским конфессиям: в Силезии встречался с представителями секты моравских братьев, в их строгом аскетизме увидел «образец чистого идеала христианства»; в Лондоне беседовал с квакерами, посещал их молитвенные собрания.

В России при его покровительстве с 1813 начало деятельность первоначально Петербургское, с 1814 Российское библейское общество. Его глава князь А. Н. Голицын, сторонник идеи универсального «нового христианства», в 1817 возглавил Министерство духовных дел и народного просвещения (переименовано из Министерства народного просвещения), призванное соединить функции религиозного и светского просвещения. Фактически уравнение православия с древними вероисповеданиями и умаление роли Синода (в министерстве он был подчинён одному из 4 отделений Департамента духовных дел) вызвало недовольство церковных иерархов, в частности митрополита Московского Серафима и архимандрита Фотия, их поддержал А. А. Аракчеев. Им удалось убедить Александра I, что деятельность РБО ущемляет права православной церкви, она была приостановлена.

В послевоенные годы либеральные идеи вновь занимали Александра I. Он подписал Конституцию Царства Польского 1815. В 1816–19 завершил крестьянскую реформу в Эстляндии и Лифляндии; крестьяне получили личную свободу, но без земли. В 1818 в своей речи при открытии Сейма Царства Польского Александр I заявил о намерении распространить конституционные порядки на другие земли, когда «они достигнут надлежащей зрелости»; в том же году поручил министру юстиции Н. Н. Новосильцову подготовить конституционный проект – Государственную уставную грамоту, а А. А. Аракчееву и Д. А. Гурьеву – разработать проекты повсеместной отмены крепостного права (одобрил проект Аракчеева, предусматривавший чрезвычайно медленный выкуп казной помещичьих крестьян и предоставление им личной свободы). Однако в начале 1820-х гг. революционное движение, прежде всего в Европе, а также нарастание социальной напряжённости в российском обществе (появление дворянской оппозиции, волнения 1820 в Семёновском полку, а также в военных поселениях) не способствовали проведению либеральных преобразований, проекты остались нереализованными.

С 1821 Александр I получал сведения о существовании тайных обществ, один из доносов бросил в огонь, заметив, что не может карать заговорщиков, т. к. «в молодости разделял их взгляды». В это время он находился в состоянии глубокого духовного кризиса, фактически отошёл от непосредственного управления государством, не участвовал в обязательных придворных и церковных мероприятиях. В 1821–23 в гвардии и армии создана тайная полиция; в 1822 рескриптом Александра I запрещены масонские ложи и другие общества, а от находившихся на военной и гражданской службе лиц взяты подписки о неучастии в них.

Скульптор С.А. Щербаков.

2014

В сентябре 1825, перед отъездом на юг, Александр I посетил Александро-Невскую лавру, где вёл долгую беседу со старцем Алексием Петербургским. Затем он прибыл в Таганрог, вслед за этим отправился в Азов, а в начале октября – в Крым. 27 октября (8 ноября) по пути из Балаклавы в Георгиевский монастырь Александр I сильно простудился, 5(17) ноября вернулся в Таганрог тяжело больным и вскоре скончался. Смерть императора, ранее не болевшего, породила разные толки и предположения у современников. Некоторые полагали, что Александр I тайно, по согласию с близкими людьми, оставил трон, а затем долго проживал в Сибири под именем старца Фёдора Кузьмича и умер в 1864 на окраине Томска.

Александр I характеризовался современниками в соответствии с их мировоззрением как «сущий прельститель» (М. М. Сперанский), «сфинкс, не разгаданный до гроба» (П. А. Вяземский), «истинный византиец… тонкий, притворный, хитрый» (Наполеон). После внезапной смерти Александра I, не имевшего сына, возникла ситуация междуцарствия 1825 года, ею воспользовались декабристы для своего выступления, которое было подавлено; на престол вступил Николай I.

Большая российская энциклопедия